「最近、胸がムカムカする…」「食後に喉がつかえるような感覚がある…」

でも病院では「異常なし」。そんな違和感や不快感が続いている方は、ストレスが原因の逆流性食道炎かもしれません。

近年では、ストレスが引き金となって発症するタイプの逆流性食道炎が増えています。

しかし、「ストレスが原因です」と言われても、どうすればよいのか分からず、放置してしまう方も多くいらっしゃいます。

この記事では、「なぜストレスが逆流性食道炎を引き起こすのか?」というメカニズムから、横隔膜と呼吸を整える具体的なセルフケア方法までをわかりやすく解説します。

薬に頼らず、根本から体を整えていきたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。

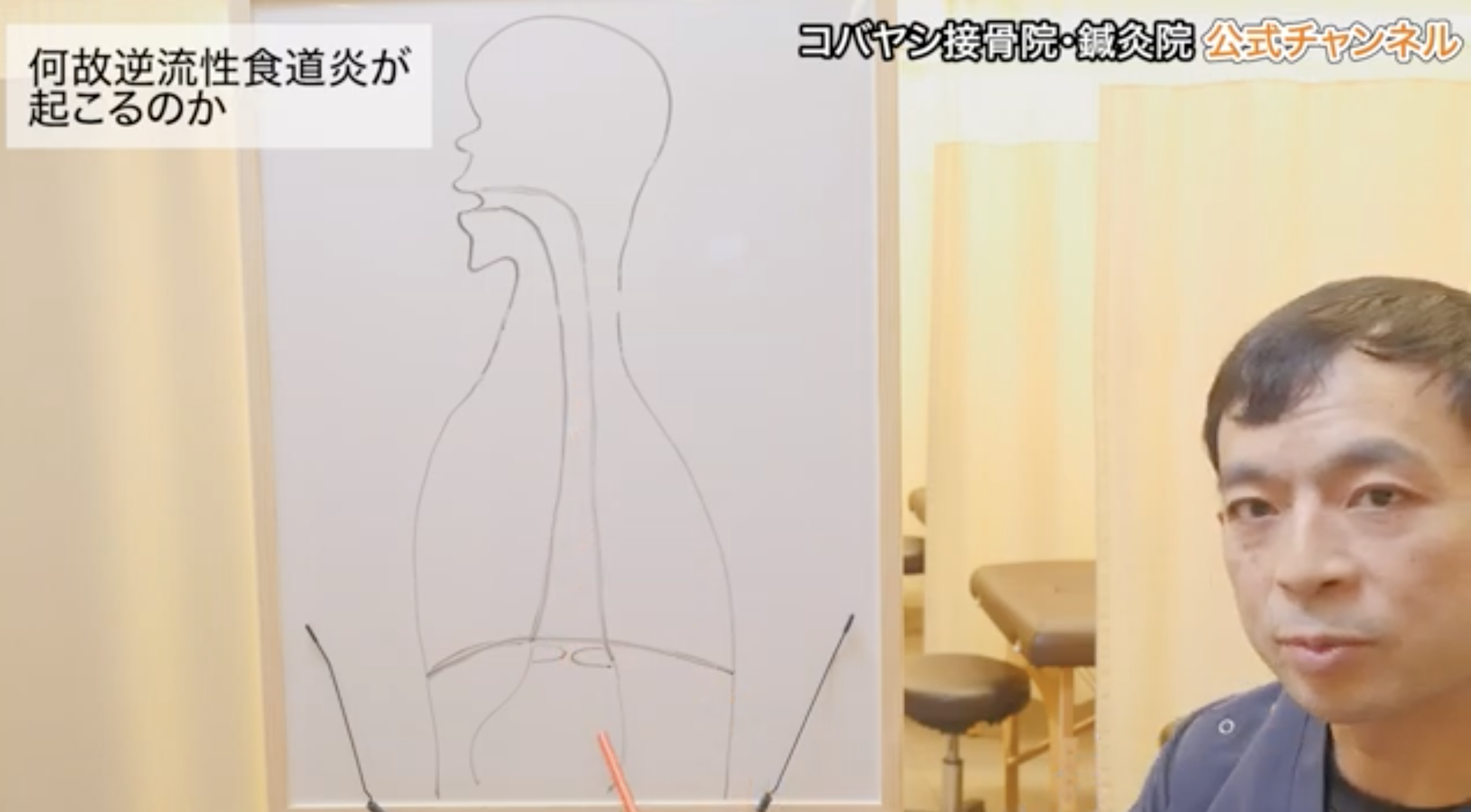

動画でもわかりやすく紹介していますので、ぜひご覧ください:

なぜストレスが逆流性食道炎の原因になるのか?

ストレスがかかると、胃や食道の働きをコントロールしている自律神経のバランスが崩れます。

その結果、以下のような変化が起こります:

- 胃酸の分泌が過剰になる

- 胃と食道の間の筋肉(噴門)がゆるむ

- 胃の消化力が低下する

この状態が続くと、胃酸が食道へ逆流しやすくなり、胸やけや喉の違和感、呼吸のしづらさなどの不快な症状が現れます。

中でも、重要な働きをするのが「横隔膜」という呼吸に関わる筋肉です。

横隔膜には、胃酸の逆流を防ぐ“締める力”もあり、ストレスでこの働きが弱くなることで、症状がさらに悪化していきます。

横隔膜がストレスで弱ってしまう理由

ストレスが続くと、人は無意識に呼吸が浅くなります。

「緊張すると呼吸が止まる」「不安になるとため息が増える」――誰しもそんな経験があるのではないでしょうか?

この浅い呼吸状態が続くと、横隔膜の動きが制限され、機能が低下していきます。

つまり、ストレス → 浅い呼吸 → 横隔膜が弱る → 胃酸が逆流しやすくなる、という悪循環に陥ってしまうのです。

逆流性食道炎の改善には、横隔膜をしっかりと動かせる状態をつくることが重要です。

どうやって対処すればいいの?

ポイントはとてもシンプルです。

それは、横隔膜を正しく動かす「呼吸のトレーニング」を行うこと。

ストレスで固まってしまった横隔膜を呼吸によってほぐし、再び機能させることで、胃酸の逆流を防ぐ力が自然に高まっていきます。

以下でご紹介する2つのセルフケアを、ぜひ日常に取り入れてみてください。

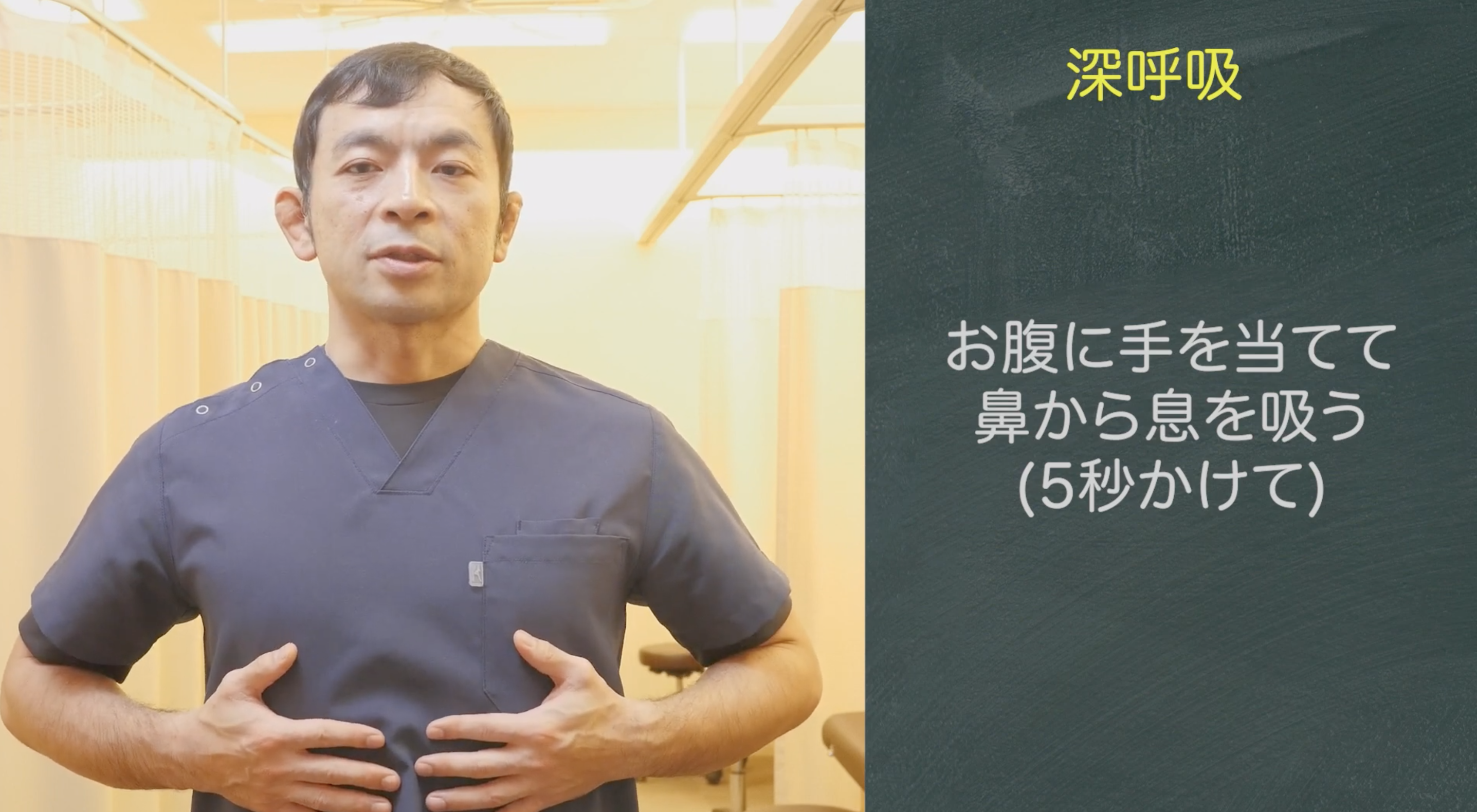

セルフケア①:5秒吸って8秒吐く深呼吸

1つ目は、とても基本的な「深呼吸」です。

シンプルですが、実は多くの方が深呼吸の本当のやり方を知らず、十分な効果を得られていません。

ポイントは以下の通りです:

- 鼻から5秒かけて吸う

- 口から8秒かけて吐く(吸う時間の1.5〜2倍かけて)

- お腹に手を当て、呼吸でお腹が膨らむのを確認する

呼吸をコントロールすることで、副交感神経が優位になり、リラックス状態を作る効果もあります。

1日3回、3セットずつでもOK。続けることで横隔膜の動きが改善し、胃の圧力コントロールがしやすくなります。

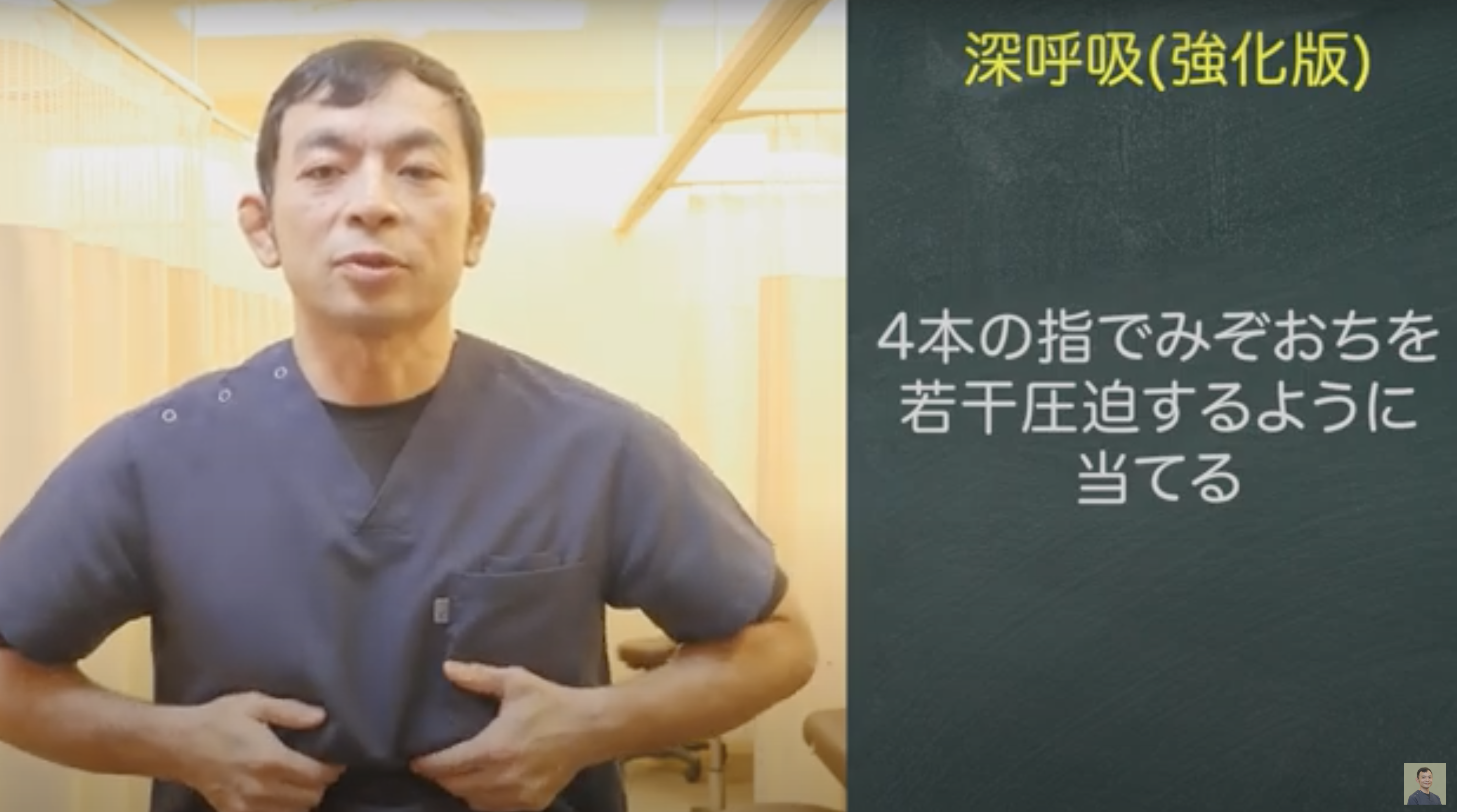

セルフケア②:横隔膜に負荷をかける呼吸ストレッチ

2つ目は、少し上級者向けの「深呼吸(強化版)」です。

横隔膜に適度な刺激を加えることで、さらに効率よく動かすことができます。

方法:

- 両手の指を肋骨の下に引っ掛けて軽く圧をかける

- 息を吐きながら、体を少し前に倒しつつ指を押し込む

- 吸うときは体を伸ばしながら、指を押し返すイメージで呼吸する

このストレッチを加えた呼吸により、横隔膜がよりダイナミックに動きやすくなり、深い呼吸が自然にできるようになります。

まとめ|深い呼吸が症状改善の第一歩

最初は「5秒吸って8秒吐く」だけでも難しく感じるかもしれません。

ですが、継続することで少しずつ深く、ゆっくりと呼吸ができるようになります。

そして、固くなっていた横隔膜がしっかり動くようになると、胃酸の逆流も起きにくくなります。

「ストレスが原因で逆流性食道炎になっているかも…」と感じた方は、まず呼吸を見直してみましょう。

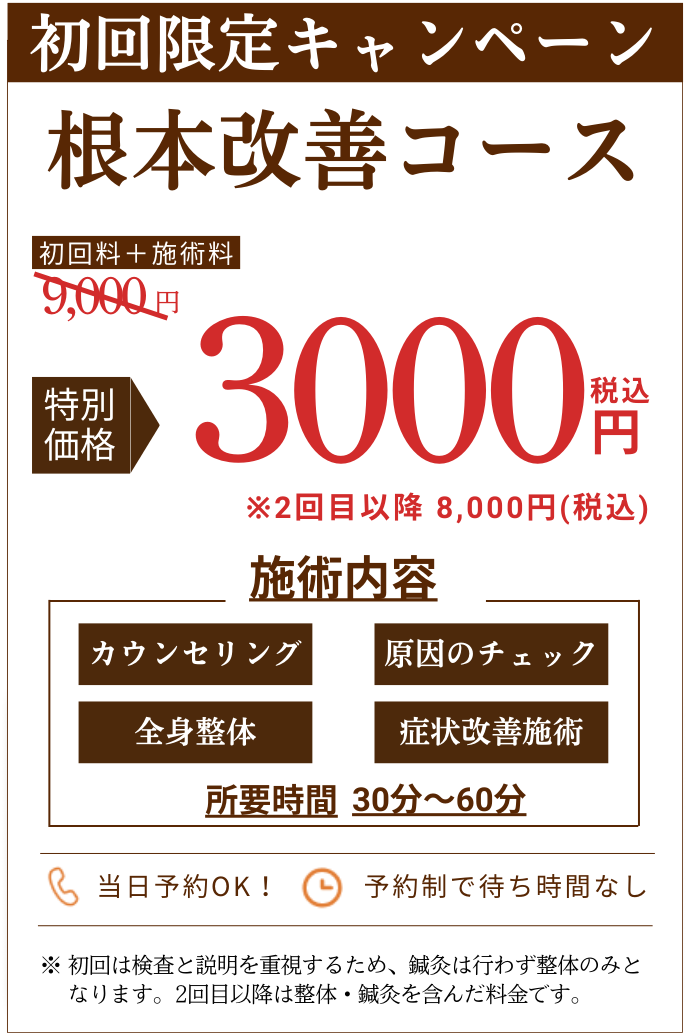

根本的に改善を目指したい方には、当院の「自律神経×内臓整体」もおすすめです。

姿勢・呼吸・神経のバランスを整えることで、症状を繰り返さない体づくりをサポートしています。

▶ 詳しくはこちら:

逆流性食道炎専門ページ

関連記事

- 逆流性食道炎を早く治したいなら「横隔膜」を動かそう

- 夏場に悪化する逆流性食道炎…原因は“ミネラル不足”かも?

- 逆流性食道炎でも「喉の違和感・つかえ・詰まり」が治らないあなたへ

- 食後の姿勢がカギ!逆流性食道炎を悪化させない正しい座り方とは?

- 【喉のつまり・違和感がつらい方へ】逆流性食道炎による症状を和らげる3つのセルフケア【その2】

- 逆流性食道炎と寝起きの痰 関係と対策

- 喉のヒリヒリは逆流性食道炎が原因じゃない?注目すべきポイントと対策を解説

- 逆流性食道炎で起こる喉の違和感 3つの解消法

- 逆流性食道炎と併発しやすい萎縮性胃炎の原因と対処法

- 高齢者に多い逆流性食道炎|60代から始める改善習慣

- 喉の痛みがつらい方へ|逆流性食道炎が原因の症状とその対策

- ストレス性の逆流性食道炎を改善する2つの方法

- 逆流性食道炎が原因で起こる喉の違和感を解消するたった1つの方法 逆流性食道炎専用マット

- 冬場に逆流性食道炎を悪化させる食べ物5選

- 【逆流性食道炎】食後の咳がつらい場合の対処法3選

- 【逆流性食道炎】夜間の咳の治し方

- 【逆流性食道炎】夜間の咳が止まらない本当の原因

- 【逆流性食道炎】薬を飲んでも治らない吐き気の本当の原因

- 超簡単!絶対やるべき3つのケア 胃の不快感・機能性ディスペプシア・萎縮性胃炎

- 逆流性食道炎 ノドの違和感をうむ3つの原因と対策

- 【逆流性食道炎改善事例】病院・漢方・鍼灸に3年間通ったたけども、改善しなかったケース

- 逆流性食道炎はを悪化させる食品 小麦(1分読了ブログ)

- 間違うと悪化する!?逆流性食道炎に似ている症状 4つのチェックポイントと対策

- 【逆流性食道炎】病院で言われたら、どんな食事をしたら良いですか?にお答えします。

- 逆流性食道炎症状でチェックする5つのタイプと対策

- 逆流性食道炎を悪化させる6つの行為

- 逆流性食道炎を早く治すための7つの取り組み

- 逆流性食道炎を一番早く治すための食事法

- 40代における逆流性食道炎悪化原因と3つのケア

- 60代特有の逆流性食道炎 その原因と3つの対策

- 【独自理論】逆流性食道炎に整体が有効と言える理由

- 50代特有の逆流性食道炎/悪化原因と3つの対策

- 逆流性食道炎が原因の首の痛みはなぜ起こる?寝方の工夫による解消法

- なかなか治らない 逆流性食道炎で起こる喉の違和感を解消する たった一つの対処法

- 冬場に逆流性食道炎を悪化させる食べ物5選

- 逆流性食道炎が原因でおこる夜間の咳の対処法

- 夜間の咳が止まらない本当の原因

- 逆流性食道炎を自分で改善していく習慣

- 逆流性食道炎って?