薬も効かず、食事制限をしても治らない「喉の不快感」

逆流性食道炎と診断されて、薬を飲み、脂っこいものや刺激物を控えた食事制限も続けている。それでも「喉の違和感」や「喉のつかえ」「喉の詰まり」が取れない…。こうしたお悩みを訴える方が非常に多くいらっしゃいます。これは単に胃酸だけの問題ではなく、喉まわりの筋肉や自律神経の働き、姿勢などが複雑に関係している可能性があります。

逆流性食道炎の症状が残る本当の理由とは?

喉の不快症状が続く人の多くは、次のような背景を持っています:

- 横隔膜の動きが悪い(深い呼吸ができない)

- 首〜胸にかけて硬直している

- ストレスにより交感神経が優位になっている

つまり、「逆流性食道炎=胃酸だけの問題」とは限らないのです。食事制限や薬だけでは届かない部分に根本原因が隠れている可能性があります。

「喉の違和感・つかえ・詰まり」に関与する筋肉と姿勢

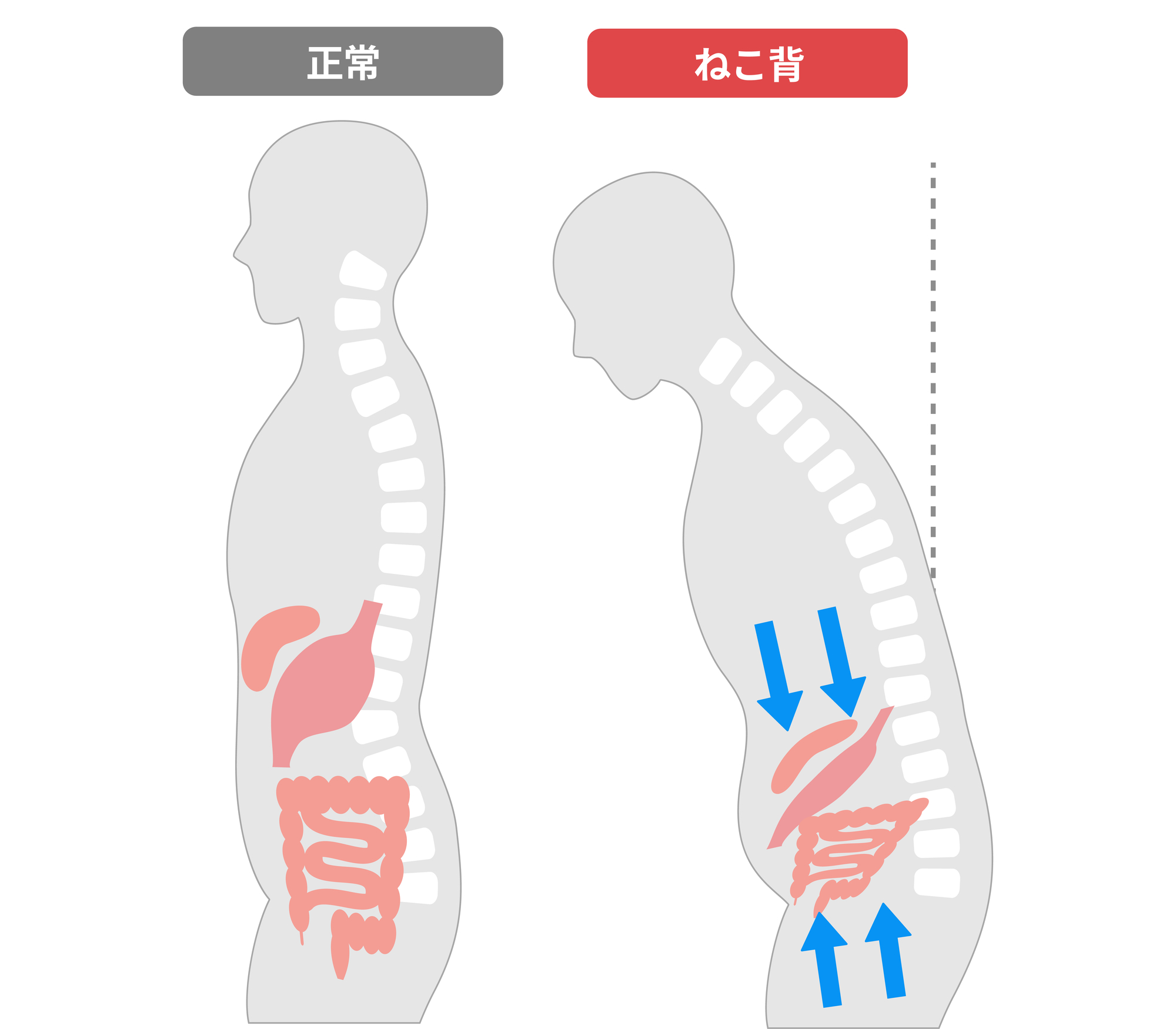

喉の症状に関与するのは、実は姿勢と筋肉のバランスです。特に影響するのは以下の部位:

- 横隔膜(呼吸筋としても重要)

- 斜角筋や胸鎖乳突筋(首の筋肉)

- 胸郭(肋骨や背中)

これらが硬くなると、喉周辺の感覚が過敏になり、「何かが詰まっている感じ」が出やすくなります。逆に、これらの柔軟性を高めることで症状が緩和されることが多いのです。

自宅でできるケアとリハビリ的アプローチ

病院で処方される薬では届かない「筋肉と呼吸の問題」には、以下のようなケアがおすすめです。

- 胸を開くストレッチ

- 首・肩周りを緩める体操

- 鼻呼吸を意識した深い呼吸法

とくに「胸郭をやわらかくする」「首を緩める」ことは、喉の圧迫感を軽減し、逆流性食道炎の症状の緩和にもつながります。

それでも治らないときは「構造のケア」を見直そう

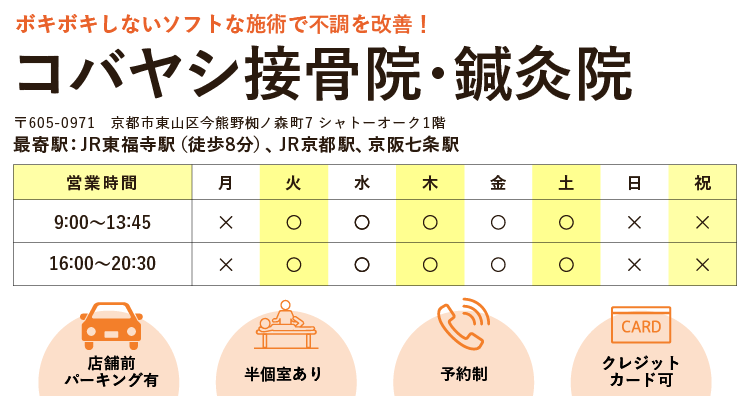

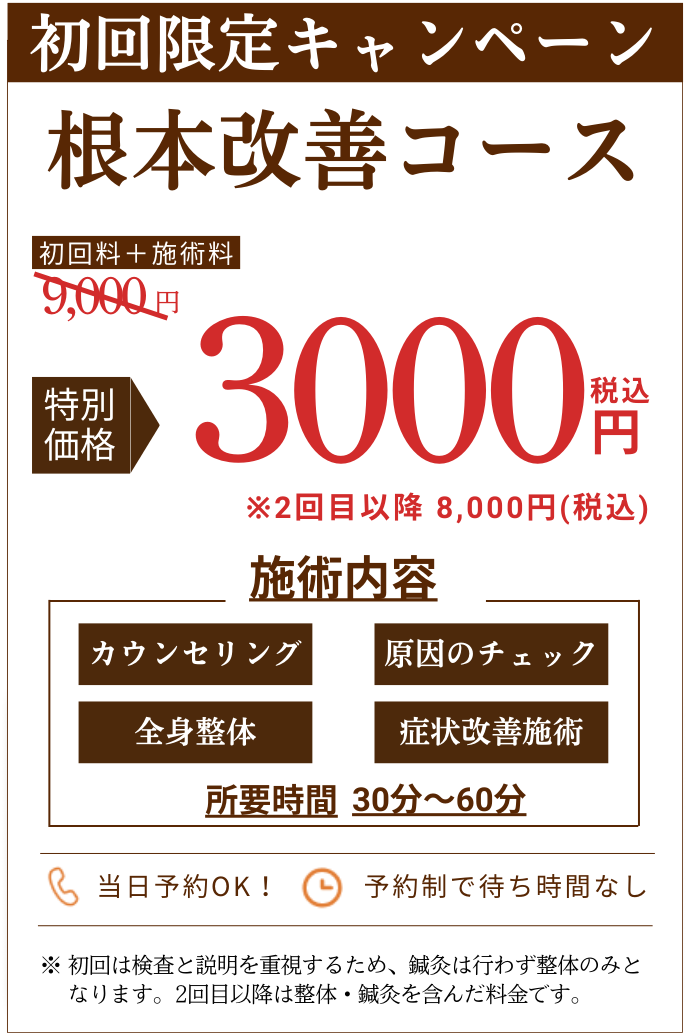

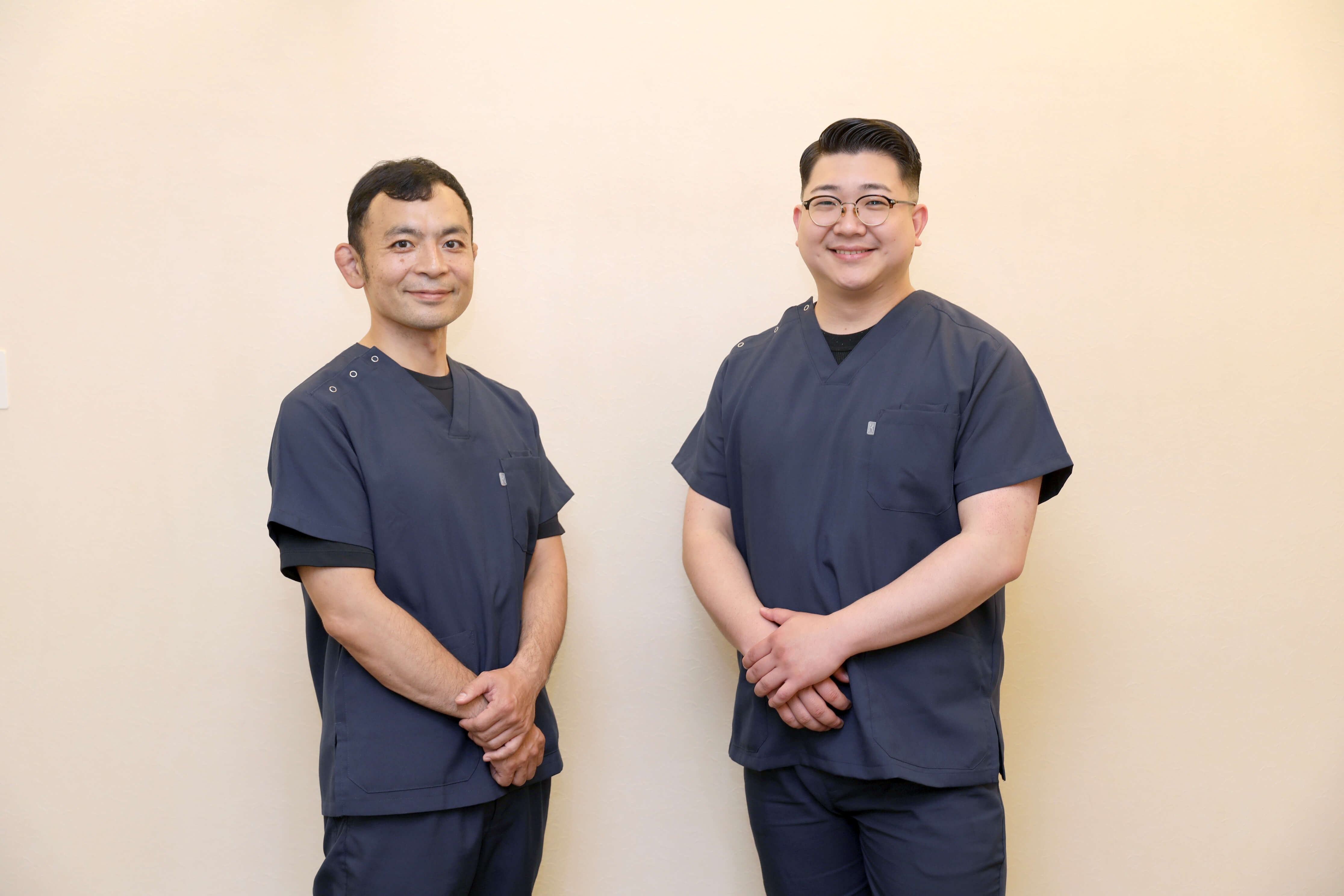

食事制限をしても治らない、薬を飲んでも治らない…。そんなときは、「身体の構造面」のケアが必要かもしれません。整体や鍼灸などでは、呼吸の深さや姿勢の改善を通じて、本来の胃・喉の機能が戻るようサポートします。

逆流性食道炎の根本改善には「薬+姿勢+呼吸」が三本柱です。喉のつかえや詰まりでお悩みの方は、一度身体の使い方を見直してみてはいかがでしょうか。

関連記事

- 逆流性食道炎を早く治したいなら「横隔膜」を動かそう

- 夏場に悪化する逆流性食道炎…原因は“ミネラル不足”かも?

- 食後の姿勢がカギ!逆流性食道炎を悪化させない正しい座り方とは?

- 【喉のつまり・違和感がつらい方へ】逆流性食道炎による症状を和らげる3つのセルフケア【その2】

- 逆流性食道炎と寝起きの痰 関係と対策

- 喉のヒリヒリは逆流性食道炎が原因じゃない?注目すべきポイントと対策を解説

- 逆流性食道炎で起こる喉の違和感 3つの解消法

- 逆流性食道炎と併発しやすい萎縮性胃炎の原因と対処法

- 高齢者に多い逆流性食道炎|60代から始める改善習慣

- ストレスが原因の逆流性食道炎を改善する2つの方法

- 喉の痛みがつらい方へ|逆流性食道炎が原因の症状とその対策

- ストレス性の逆流性食道炎を改善する2つの方法

- 逆流性食道炎が原因で起こる喉の違和感を解消するたった1つの方法 逆流性食道炎専用マット

- 冬場に逆流性食道炎を悪化させる食べ物5選

- 【逆流性食道炎】食後の咳がつらい場合の対処法3選

- 【逆流性食道炎】夜間の咳の治し方

- 【逆流性食道炎】夜間の咳が止まらない本当の原因

- 【逆流性食道炎】薬を飲んでも治らない吐き気の本当の原因

- 超簡単!絶対やるべき3つのケア 胃の不快感・機能性ディスペプシア・萎縮性胃炎

- 逆流性食道炎 ノドの違和感をうむ3つの原因と対策

- 【逆流性食道炎改善事例】病院・漢方・鍼灸に3年間通ったたけども、改善しなかったケース

- 逆流性食道炎はを悪化させる食品 小麦(1分読了ブログ)

- 間違うと悪化する!?逆流性食道炎に似ている症状 4つのチェックポイントと対策

- 【逆流性食道炎】病院で言われたら、どんな食事をしたら良いですか?にお答えします。

- 逆流性食道炎症状でチェックする5つのタイプと対策

- 逆流性食道炎を悪化させる6つの行為

- 逆流性食道炎を早く治すための7つの取り組み

- 逆流性食道炎を一番早く治すための食事法

- 40代における逆流性食道炎悪化原因と3つのケア

- 60代特有の逆流性食道炎 その原因と3つの対策

- 【独自理論】逆流性食道炎に整体が有効と言える理由

- 50代特有の逆流性食道炎/悪化原因と3つの対策

- 逆流性食道炎が原因の首の痛みはなぜ起こる?寝方の工夫による解消法

- なかなか治らない 逆流性食道炎で起こる喉の違和感を解消する たった一つの対処法

- 冬場に逆流性食道炎を悪化させる食べ物5選

- 逆流性食道炎が原因でおこる夜間の咳の対処法

- 夜間の咳が止まらない本当の原因

- 逆流性食道炎を自分で改善していく習慣

- 逆流性食道炎って?